PMIの統合度別アプローチ!フル統合 vs 部分統合のメリット・デメリット

企業のM&A後、最も注目すべきフェーズは「統合」段階です。PMI(Post Merger Integration)は、M&Aの成功を左右する要素であり、慎重に計画し実行しなければなりません。統合戦略には「フル統合」と「部分統合」という2つの主要なアプローチがあります。それぞれのアプローチには、組織文化、コスト、リスク管理、シナジー効果など、さまざまな要因が関係しています。この記事では、これら2つのアプローチの特徴を掘り下げ、具体的な事例を交えながらそのメリットとデメリットを比較します。

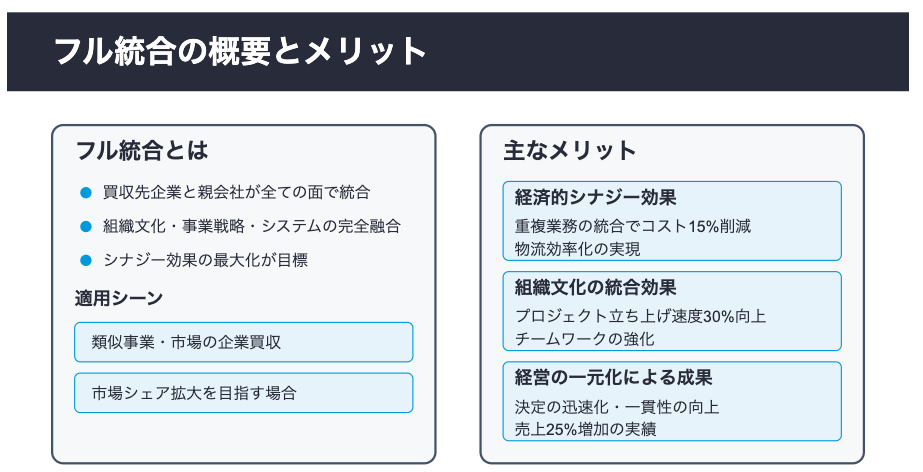

1. フル統合の概要

フル統合とは?

フル統合とは、買収先企業と親会社が全ての面で統合し、一つの組織として完全に機能させるアプローチです。このアプローチでは、組織文化の融合、事業戦略の統一、システムの統合など、あらゆる側面での融合を目指します。目標は、統合後にシナジー効果を最大化し、業務の効率化を実現することです。

フル統合の目的と背景

フル統合が選ばれる背景には、主に経済的なシナジー効果の追求があります。例えば、重複する業務の排除、スケールメリットの獲得、人材の最適配置などが挙げられます。また、企業文化の融合によって、強固な組織作りが可能となるため、長期的な競争力の向上を目指します。

フル統合を選択する場面

フル統合は、買収先企業との事業領域や市場が似ている、または一体化することが戦略的に有利である場合に選択されます。例えば、大手企業が競争相手を買収して、市場シェアの拡大を目指す場合や、新しい技術や製品を取り込むためにフル統合を選ぶケースです。

2. フル統合のメリット

経済的なシナジー効果

フル統合により、企業は規模の拡大を通じて経済的なシナジー効果を得ることができます。例えば、重複する業務や部門の統合によって、コスト削減が実現できます。ある大手製造業の事例では、フル統合後にサプライチェーンを一本化したことで、調達コストが15%削減され、さらに物流の効率化に成功しました。

組織文化の統合による効率化

フル統合では、組織文化の統一も大きなメリットです。従業員の価値観や働き方を調整し、チームワークを強化することができます。たとえば、A社とB社の合併後、共通の価値観を共有することで、社員間の連携がスムーズになり、プロジェクトの立ち上げ速度が30%向上した事例があります。

成果を出すための実行力の強化

統合後、経営層が一元化されることで、決定が迅速かつ一貫性を持つようになります。これにより、目標達成に向けて効率的な実行が可能になります。C社の事例では、合併後に経営層が1つのチームとして一丸となり、売上が前年度比で25%増加しました。

ケーススタディ:成功したフル統合事例

D社とE社の統合事例では、フル統合によって大きな成功を収めました。両社は、事業領域が重なる部分と異なる部分があり、統合後に生じるシナジー効果を活かすために、全ての部門を統一しました。これにより、製品開発スピードが大幅に向上し、新製品の市場投入が成功しました。その結果、統合後2年で売上高が35%増加しました。

3. フル統合のデメリット

組織の摩擦と抵抗

フル統合は、従業員にとって大きな変化を伴います。特に、文化や価値観の違いが原因で摩擦が生じることがあります。ある製造業の事例では、フル統合後に両社の管理職の間で意見の対立が続き、統合初期には業務効率が低下しました。

複雑なマネジメントとコストの増加

フル統合には高いマネジメントコストがかかります。システム統合や業務プロセスの見直しには、時間とリソースを大量に消費するため、初期投資が非常に高くなることがあります。F社では、統合後のシステム統合費用が予想以上にかかり、最初の1年でコストが15%増加しました。

予期せぬ問題の発生リスク

統合プロセス中に予期せぬ問題が発生することも少なくありません。例えば、統合前に想定していたシナジー効果が得られなかったり、従業員の不満が高まり、離職率が上昇したりすることがあります。G社の統合事例では、文化の違いから従業員の士気が低下し、結果的に利益率が一時的に低下しました。

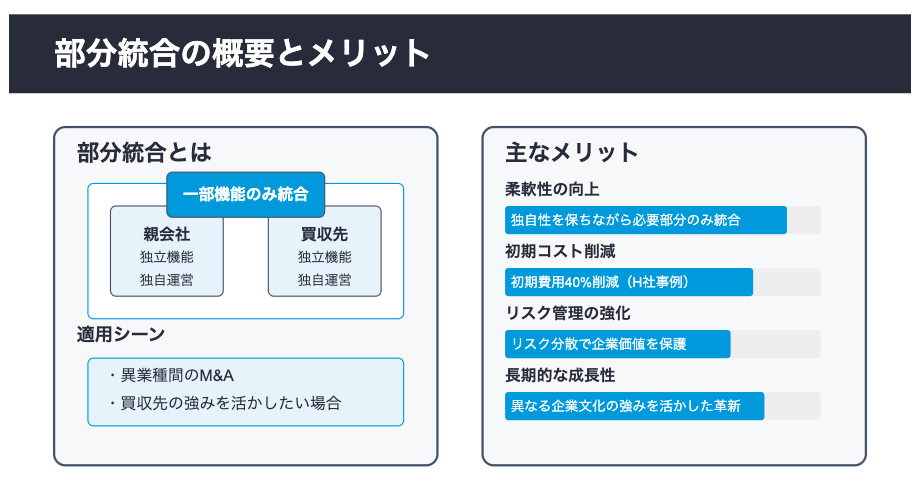

4. 部分統合の概要

部分統合とは?

部分統合は、買収先企業と親会社が一部の事業や機能のみを統合し、その他の部分は独立させて運営するアプローチです。この方法では、統合に伴うリスクやコストを抑えつつ、必要なシナジー効果を得ることができます。

部分統合の目的と背景

部分統合が選ばれる主な理由は、リスク分散と柔軟性の向上です。特に、業界が異なる企業同士の統合において、全体的な統合を避け、特定の部門に焦点を当てて統合を進めることが重要です。これにより、急速に変化する市場環境に対応することが可能となります。

部分統合を選択する場面

部分統合は、異業種間のM&Aや、買収先企業が持っている強みを活かしながら統合を進めたい場合に選ばれることが多いです。たとえば、ある企業が新技術を持つスタートアップを買収した場合、その技術部門だけを統合し、その他の運営は独立させることがあります。

5. 部分統合のメリット

柔軟性の向上

部分統合は、統合対象の企業が持つ独自性を保ちながら、必要な部分だけを統合するため、柔軟に対応できます。特に、異業種間のM&Aでは、部分統合を選択することで、競争力を維持しつつ、新しい市場に進出することができます。

初期コストの削減

部分統合は、フル統合と比べて初期投資が少なくて済みます。統合の範囲を限定することで、無駄なコストを省き、最短で利益を上げることができます。H社の事例では、部分統合を選んだ結果、初期費用が40%削減され、計画通りの収益を上げることができました。

リスク管理の強化

部分統合では、統合の範囲を限定することで、リスクを分散させることができます。特に、文化や事業戦略が大きく異なる場合、完全な統合を避け、必要最低限の統合にとどめることで、企業のリスクを最小限に抑えることができます。

ケーススタディ:成功した部分統合事例

I社の事例では、他業種の企業を買収した後、部分統合を進めることで成功しました。技術開発部門のみを統合し、それ以外の部門は独立させることで、両社の強みを活かしたまま、効果的に市場進出を果たしました。このアプローチにより、統合から1年後に売上が20%増加しました。

6. 部分統合のデメリット

シナジー効果の最大化が難しい

部分統合では、統合の範囲が限られるため、シナジー効果を最大化することが難しい場合があります。特に、組織文化やビジネスモデルが異なる企業同士では、統合効果が薄れてしまうことがあります。

組織文化の対立が残る

完全に統合しないため、企業文化や価値観の対立が残ることがあります。これにより、従業員のモチベーションが低下したり、業務効率が上がらなかったりする場合があります。

長期的な成果を上げるための調整が必要

部分統合では、統合後の調整が長期にわたることがあります。特に、異なる企業文化が残るため、その調整が難しく、時間と労力を要することがあります。

7. アジャイルアプローチの導入

PMIにおけるアジャイルとは?

PMIにおけるアジャイルアプローチは、迅速で柔軟な対応を重視する手法です。フル統合や部分統合においても、アジャイルの考え方を取り入れることで、変化に素早く対応し、統合のプロセスを効率化できます。

フル統合と部分統合におけるアジャイルの活用方法

アジャイルを導入することで、統合後の調整が柔軟に行えます。例えば、最初に小さな統合チームを立ち上げ、実験的に統合を進めていく方法です。この手法は、企業文化の違いを克服し、スムーズな統合を実現するために有効です。

8. フル統合 vs 部分統合の選び方

企業規模や状況に応じた選択

企業の規模や状況に応じて、フル統合と部分統合の選択が重要です。スタートアップや中小企業の場合、リソースが限られているため、部分統合の方が適している場合があります。

PMIの成功に向けた統合戦略の決定要素

統合戦略を決定する際には、企業の長期的なビジョン、リソース、業界特性などを考慮することが重要です。

9. まとめ

PMIの統合方法にはフル統合と部分統合があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。企業の規模や状況に応じて最適な統合戦略を選択し、実行することが成功のカギとなります。フル統合と部分統合、そしてアジャイルアプローチをうまく組み合わせて、PMIを成功に導くための戦略を立てましょう。

プロPMI

スタートアップ・中小企業向けに、PMI経験豊富なコンサルタントが直接支援します。

バリューアッププラン、100日計画、PMIの実行などは幅広く対応します。