プレM&A段階で押さえるべきステップ!PMIから逆算したデューデリジェンス

M&Aが成功するかどうかは、買収後の統合プロセス(PMI:Post-Merger Integration)にかかっています。しかし、PMIの段階になってから問題が噴出すると、修正には膨大な時間とコストがかかります。事前に適切なデューデリジェンス(DD)を実施し、PMIをスムーズに進めるための準備を整えることが不可欠です。

本記事では、PMIを見据えたデューデリジェンスの重要性と具体的な進め方について解説し、実際の成功・失敗事例を交えて分かりやすくご紹介します。

PMIの成功確率を上げるためのデューデリジェンスとは?

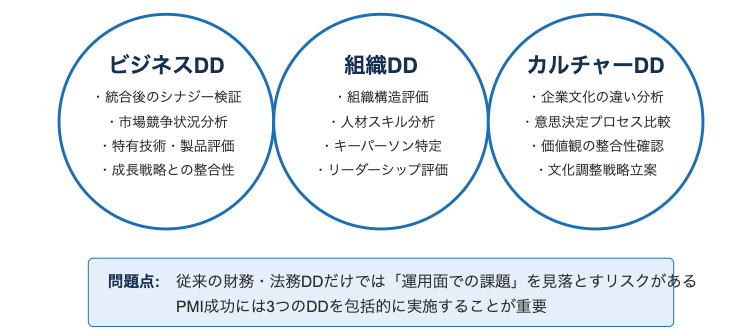

PMI(Post-Merger Integration)が成功するかどうかは、事前に行うデューデリジェンス(DD)の質に大きく依存します。従来のデューデリジェンスでは、財務や法務に重点が置かれることが一般的ですが、PMIを見据えたデューデリジェンスには、それだけでは足りません。PMIが円滑に進むためには、買収後の統合に影響を与えるさまざまな要素を包括的に調査することが重要です。

財務・法務DDだけでは不十分な理由

多くの企業がM&Aの際、財務DDや法務DDを最優先に行います。これらは確かに重要ですが、PMI成功にはそれだけでは不十分です。財務DDでは、企業の収益性や負債状況、契約条項を確認することができますが、買収後の実行可能な統合計画を見越した調査が必要です。

例えば、ある企業がM&A後に急速に拡大したが、既存の財務システムが新しい企業の規模に追いつかず、取引先との間でトラブルが発生した事例があります。このように、財務・法務だけでは「運用面での課題」を見落としてしまうことがあるのです。

PMI視点で重視すべき「ビジネスDD」「組織DD」「カルチャーDD」

PMIの成功に向けたデューデリジェンスには、以下のような観点で調査を行うことが求められます。

- ビジネスDD(戦略的DD)

企業の戦略やビジネスモデルが統合後のシナジーを生み出す可能性があるかを確認します。市場の競争状況や競合優位性を分析し、買収後の成長戦略に役立てることが目標です。特に、ターゲット企業が持つ特有の技術や製品、ブランド価値が自社とどう補完し合うかを慎重に評価します。 - 組織DD(人的資源DD)

組織の構造や人材のスキルセット、リーダーシップの強さを評価します。特に、経営陣やキーパーソンがM&A後もそのまま残るかどうか、またその人物が統合プロセスにどのように関わるのかを把握することが重要です。例えば、ある企業の買収後、重要なマネジメント層が去り、残った従業員の士気が大きく低下した事例があります。これを防ぐためには、事前に適切なコミュニケーション戦略と報酬プランを準備することが必要です。 - カルチャーDD(企業文化DD)

企業文化の違いが統合にどのように影響するかを事前に評価します。例えば、企業Aがトップダウン型の意思決定を行う一方、企業Bがフラットな組織を採用している場合、統合後に組織内の混乱が生じることがあります。このため、文化の違いを理解し、調整するための戦略を立てることが、PMIの成功において非常に重要です。

スタートアップ・中小企業M&Aならではのリスクと対策

スタートアップや中小企業のM&Aでは、大企業のM&Aとは異なるリスクが存在します。これらの企業は、特に以下のような点でデューデリジェンスが重要になります。

- リソース不足による情報の不透明さ

小規模な企業は、必ずしも詳細な財務データや市場分析を整備していないことが多いです。情報の不足がM&A後の統合計画に大きな障害となるため、DDを行う際には、ターゲット企業に対して柔軟な調査方法を採ることが求められます。 - 創業者依存型のビジネスモデル

スタートアップでは、創業者が経営において重要な役割を果たしている場合が多いため、創業者が去った場合の影響を評価することが不可欠です。このような企業を買収する際は、創業者と他の経営陣との連携が取れるか、後継者がどのように育成されているかを確認することが重要です。 - 従業員の離職リスク

スタートアップや中小企業では、従業員のエンゲージメントが高いことが多く、買収後に従業員の不安や疑念が生じることがあります。従業員が自発的に離職するリスクを避けるために、PMIプロセスを通じて一貫したコミュニケーションと透明性を保つことが大切です。

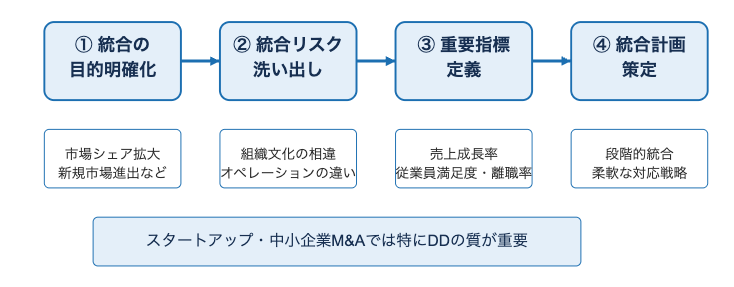

PMIを見据えたデューデリジェンスのステップ

PMIを前提にしたデューデリジェンスを進める際は、慎重かつ段階的に進めることが求められます。以下に、そのステップを詳述します。

① 統合の目的を明確化する

M&Aの初期段階で最も重要なステップの一つは、「統合の目的」を明確にすることです。統合後に目指すべき目標が曖昧であると、PMIが進んだ際に混乱を招くことになります。たとえば、ある製造業の企業が競合他社を買収した際、市場シェアの拡大を目指していたものの、実際には技術力の強化がより重要な要素であったため、統合後の戦略がうまく機能しませんでした。

具体的には、「市場シェア拡大」「新規市場への進出」「技術や製品の補完」など、統合後に達成したい目標を事前に設定し、その目標に合ったデューデリジェンスを行うことが肝要です。例えば、競合他社を買収した際に市場シェア拡大を狙うのであれば、ターゲット企業のブランド力や顧客基盤を徹底的に分析する必要があります。

② 統合リスクを洗い出す

統合リスクの洗い出しは、M&Aの成功を左右する重要なステップです。統合後の障害となる可能性がある要因を事前に特定し、これを解決するための戦略を立てます。統合リスクの例としては、以下のようなものがあります。

- 組織文化の相違

企業文化が異なる企業同士が統合すると、社員のモチベーションやチームワークに悪影響を与えることがあります。例えば、企業Aはフラットな文化を重視しており、企業Bは厳格な階層組織を採用している場合、両者の違いが衝突し、社員のストレスが増大します。 - オペレーションの違い

企業Aと企業Bのオペレーションが異なる場合、効率的な統合が難しくなることがあります。例えば、異なるITシステムを使っている企業が統合すると、システム統合に時間とコストがかかる可能性があります。このため、事前にオペレーション面でのリスクを評価し、統合に向けたロードマップを作成することが重要です。

③ 重要指標を定義する

PMIの成功を測るためには、統合プロセス中に追跡すべき指標を定義する必要があります。これにより、統合の進捗状況を明確に把握でき、必要に応じて軌道修正を行うことができます。具体的には、以下のような指標が考えられます。

- 売上成長率

統合後に目指すべき売上成長率を設定し、その進捗をモニタリングします。たとえば、統合後1年で20%の売上増を目指すという具体的な目標を立て、それに向けた施策を実行します。 - 従業員満足度・離職率

PMI後の従業員満足度や離職率は、統合プロセスの成功度を示す重要な指標です。買収後に従業員が不安を感じて離職することは、統合計画の失敗を示唆します。このため、従業員のエンゲージメントを維持するための戦略が必要です。

④ 統合計画を策定する

統合計画の策定は、PMIを成功させるための最も重要なステップの一つです。統合計画は、企業の統合目標に沿った具体的な行動計画を策定することを意味します。例えば、M&A後にITシステムを統一する必要がある場合、その計画を細かく策定し、ステークホルダーと共有することが求められます。

統合計画は、段階的に進めることが重要です。一度にすべてを統合するのではなく、重要度の高い部分から順に統合を進め、必要に応じて柔軟に対応することが求められます。

具体事例:PMIを意識したデューデリジェンスの成功・失敗ケース

成功事例:A社×B社のM&A

製造業のA社は、特定技術を持つB社を買収。事前に「組織DD」を入念に行い、B社のエンジニアの不安を解消するための報酬・待遇改善策を用意。その結果、買収後も技術者の流出を防ぎ、計画通りに製品開発が進んだ。

失敗事例:C社×D社のM&A

IT企業C社は、D社の開発チームを獲得する目的で買収を決定。しかし、カルチャーDDを軽視し、C社のトップダウン文化とD社のフラットな組織文化が衝突。結果的にD社の主要エンジニアが退職し、開発が遅延。

まとめ:PMI成功のためのデューデリジェンスのポイント

M&A成功の鍵は、「買収後の統合」を事前に考慮し、それを前提としたデューデリジェンスを行うことです。

- 財務・法務DDだけでなく、「ビジネスDD」「組織DD」「カルチャーDD」にも注力する。

- M&Aの目的を明確にし、統合リスクを事前に洗い出す。

- PMIの成功指標を定め、段階的な統合計画を策定する。

これらのポイントを押さえることで、M&Aの成功確率を高め、スムーズな統合を実現できます。

プロPMI

スタートアップ・中小企業向けに、PMI経験豊富なコンサルタントが直接支援します。

バリューアッププラン、100日計画、PMIの実行などは幅広く対応します。