PMIのオペレーション統合を円滑に進める!業務プロセスの違いをどう埋めるか?

PMI(Post-Merger Integration)は、M&A(Mergers and Acquisitions)の成功を左右する重要なプロセスです。買収後の企業統合がうまく進めば、シナジー効果が最大化され、企業価値が向上します。しかし、統合がうまくいかなければ、時間とコストを浪費し、最終的に企業の競争力が低下することもあります。

特にオペレーションの統合は、企業全体の効率性や生産性に大きな影響を与えるため、慎重に進めなければなりません。業務プロセスやシステム、文化の違いを乗り越え、スムーズに統合を進めることが、成功への第一歩です。

たとえば、ある中小企業が異業種の企業を買収した際、業務プロセスの違いから統合初期に混乱が生じました。受発注システムや在庫管理の方法が異なり、情報の共有がうまくいかない場面が多く見られました。こうした問題を放置すると、企業全体のオペレーションが停滞し、最終的に業績に悪影響を与えることになります。

1. PMIで発生しやすい業務プロセスの違いとは?

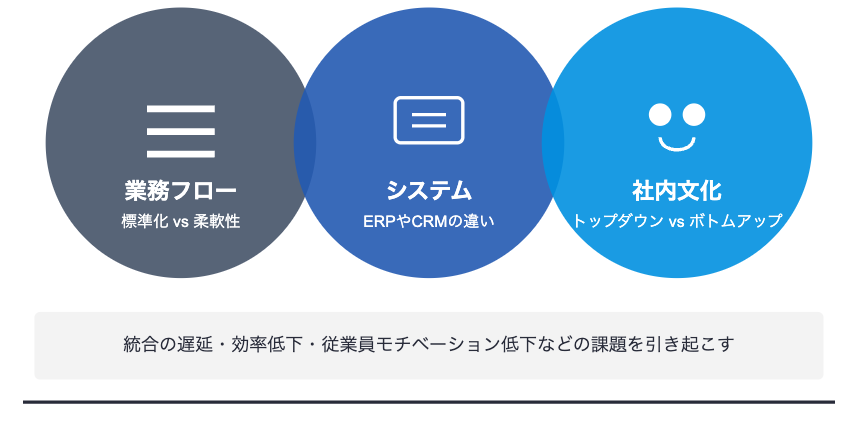

PMIのオペレーション統合で発生しやすい業務プロセスの違いには、大きく分けて「業務フロー」「システム」「社内文化」の3つが挙げられます。それぞれの違いがどのように影響を与えるかを見ていきましょう。

業務フロー・手順の違い

企業間で業務フローが異なる場合、統合後の生産性や効率に大きな影響を与えることがあります。例えば、ある企業は製品の生産プロセスを厳格に標準化し、一貫した工程で進めています。一方、別の企業は柔軟性を重視し、現場ごとに異なる方法で生産を行っています。このような異なるアプローチをそのまま統合しようとすると、業務の混乱を招く可能性があります。

ある製造業の事例では、A社は非常に高い標準化率を誇り、B社は各工場の状況に合わせた柔軟な生産体制を採用していました。統合時に両社のプロセスを融合させる過程で、最初の数ヶ月間は混乱が生じました。最終的には、両社の良い点を取り入れた新しい生産フローを作り、標準化と柔軟性のバランスを取ることができました。

システム・ツールの違い

PMIでは、企業間で使用しているシステムやツールの違いも統合を難しくする要因です。特にERP(Enterprise Resource Planning)やCRM(Customer Relationship Management)、会計システムなどが異なる場合、データの統合に時間とコストがかかり、効率的な業務運営が妨げられることがあります。

ある事例では、A社はSAPを使ってERPシステムを運用しており、B社は独自開発のシステムを使っていました。統合後、このシステムの統合に半年以上かかり、その間は情報の一元化が進まず、重要なデータが欠落する事態が発生しました。この問題を解決するために、A社とB社は共同でデータ移行計画を立て、段階的に統合を進めることで解決しました。

社内文化・意思決定プロセスの違い

企業文化の違いは、特にPMIにおいて最も難しい問題の一つです。例えば、A社がトップダウン型の意思決定を行い、B社がボトムアップ型で現場重視の文化を持っていた場合、統合後に意思決定の遅延や混乱が生じることがあります。特に、急速な意思決定が求められる場面で、現場の反発が原因で進捗が遅れることがあります。

ある小売業の事例では、A社が非常に指示命令型の企業文化を持っていた一方、B社は現場重視でボトムアップ型の文化を持っていました。統合後、現場での意見を取り入れることが求められる一方で、上層部からの指示も多く、従業員のモチベーションが低下しました。この結果、業務の進捗にばらつきが生じ、統合がスムーズに進まない事態に陥ったのです。

2. オペレーション統合の成功事例と失敗事例

成功事例:IT企業のシステム統合

あるIT企業では、異なるCRMシステムを使っていた2社が統合しました。この企業では、最初に営業部門に新しいシステムを導入し、段階的に他部門にも展開しました。営業チームに十分なトレーニングを提供し、フィードバックを基にシステムを最適化することで、システム移行の際の混乱を最小限に抑えることができました。結果として、営業部門の生産性は統合後6ヶ月以内に30%向上しました。

失敗事例:小売業での業務フロー統合の失敗

一方、ある小売業では、在庫管理のシステム統合が不十分であったため、発注ミスや重複発注が頻発しました。A社は中央集権的な在庫管理システムを使っていた一方、B社は各店舗ごとに独自の管理方法を取っていました。統合後、現場ごとの柔軟性を保ちつつ中央集権的なシステムを導入しようとした結果、現場の混乱が続き、最終的に顧客への納期遅れが発生しました。この問題を早期に特定し、早急に対策を講じることができなかったため、売上に大きな影響を与える結果となりました。

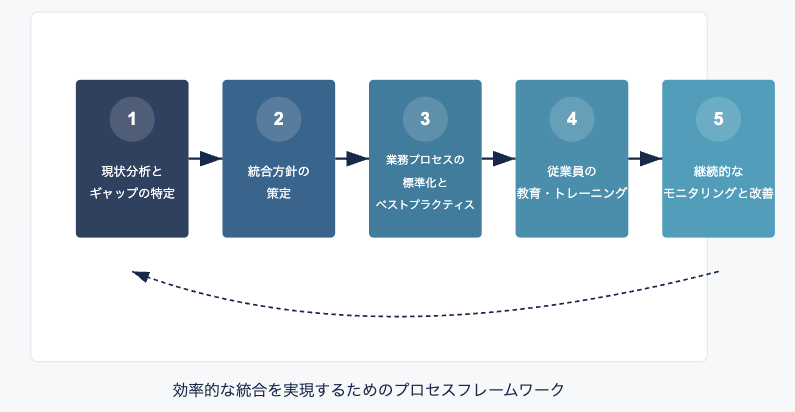

3. PMIのオペレーション統合を成功させる5つのステップ

現状分析とギャップの特定

統合前に、業務フロー、使用しているシステム、KPIなどを徹底的に分析し、各企業間でのギャップを明確にすることが重要です。この分析により、どこに問題があるのかを特定し、統合計画を立てやすくなります。

統合方針の策定

統合後の目標やアプローチを明確にし、「完全統合」や「部分統合」など、どの範囲で統合を進めるかを決めます。例えば、製造業では製造ラインを中心に統合を進める一方、販売部門は独立して運営することもあります。

業務プロセスの標準化とベストプラクティスの採用

業務の標準化を進め、各企業のベストプラクティスを取り入れることで、効率的に統合を進めることができます。標準化が進むことで、混乱を避け、従業員の理解を得やすくなります。

従業員の教育・トレーニング

新しい業務プロセスやシステムについて、従業員に十分な教育を行い、理解を深めてもらうことが大切です。教育が行き届けば、業務のミスを減らし、スムーズな統合が実現します。

継続的なモニタリングと改善

統合後も、業務プロセスの改善やモニタリングを続けることが重要です。定期的にKPIを見直し、PDCAサイクルを回しながら改善を進めることで、より良い結果を得ることができます。

4. オペレーション統合をスムーズに進めるためのポイント

PMIのオペレーション統合をスムーズに進めるためには、現場の協力を得るためのコミュニケーション戦略や、ITシステムの統合を段階的に行うことが重要です。また、リスク管理を徹底し、統合プロセス中に発生する問題に迅速に対応することが求められます。

オペレーション統合は慎重に進めるべき重要なプロセスです。業務プロセスやシステム、文化の違いを乗り越え、計画的に進めることで、PMIを成功に導き、企業の成長に繋げることができます。

プロPMI

スタートアップ・中小企業向けに、PMI経験豊富なコンサルタントが直接支援します。

バリューアッププラン、100日計画、PMIの実行などは幅広く対応します。